Projeto de arquitetura

Osaka 2025

amba e amba

- as águas -

se não ces

sam -

de correr

- não se

cam

(Arnaldo Antunes, Et Eu Tu, 2003)

Projeto arquitetônico para o Concurso de Pavilhão Brasileiro para a Expo Osaka 2025 em parceria com o Arq. Pedro Leggerini e o escritório Alta Arquitetura.

︎ 2022

SITUAÇÃO

Ao imaginar uma terra sem fronteiras sobre a qual todos os seres, humanos e não humanos, possam caminhar e desfrutar, assim se materializa o pavilhão brasileiro em Osaka. Inspirados no conceito de Yvyrupa da cosmologia indígena Guarani, onde não há cercas ou limites para os percursos, o pavilhão se propõe a trazer a poética do caminhar.

O dispositivo apresenta-se um sítio arqueológico de um corpo futuro. O pavilhão do Brasil estrutura seu percurso em ilhas, constituintes de um arquipélago continental. Diante do diferante, propomos pontes de reconhecimento e amizade, no esforço do aclive e a na instabilidade da jangada que se lança ao encontro.

A lama do início da vida, a lama da mineração. A memória de um pescador brasileiro que narra ao pescador japonês a respeito do Brasil e apresenta seu imaginário como espaço físico, que convida a um estado de devir flâneur, contemporâneo moderno, pós-estruturalista.

Convida a um percurso no qual sucede-se a coexistência de diversos tempos. As vibrações do som, do vento e da terra acompanham as marés do tempo em deslocamentos psicológicos.

Um sonho ancestrofuturista, em que humanos vivam em harmonia com natureza e tecnologia. Um mesmo corpo.

No pavilhão brasileiro, o visitante, ao chegar, se depara com uma grande casa coletiva, uma grande onda que abriga o espaço principal de exposições, um amplo espaço de reuniões como aqueles que estão centralmente localizados nas casas coletivas Yanomami.

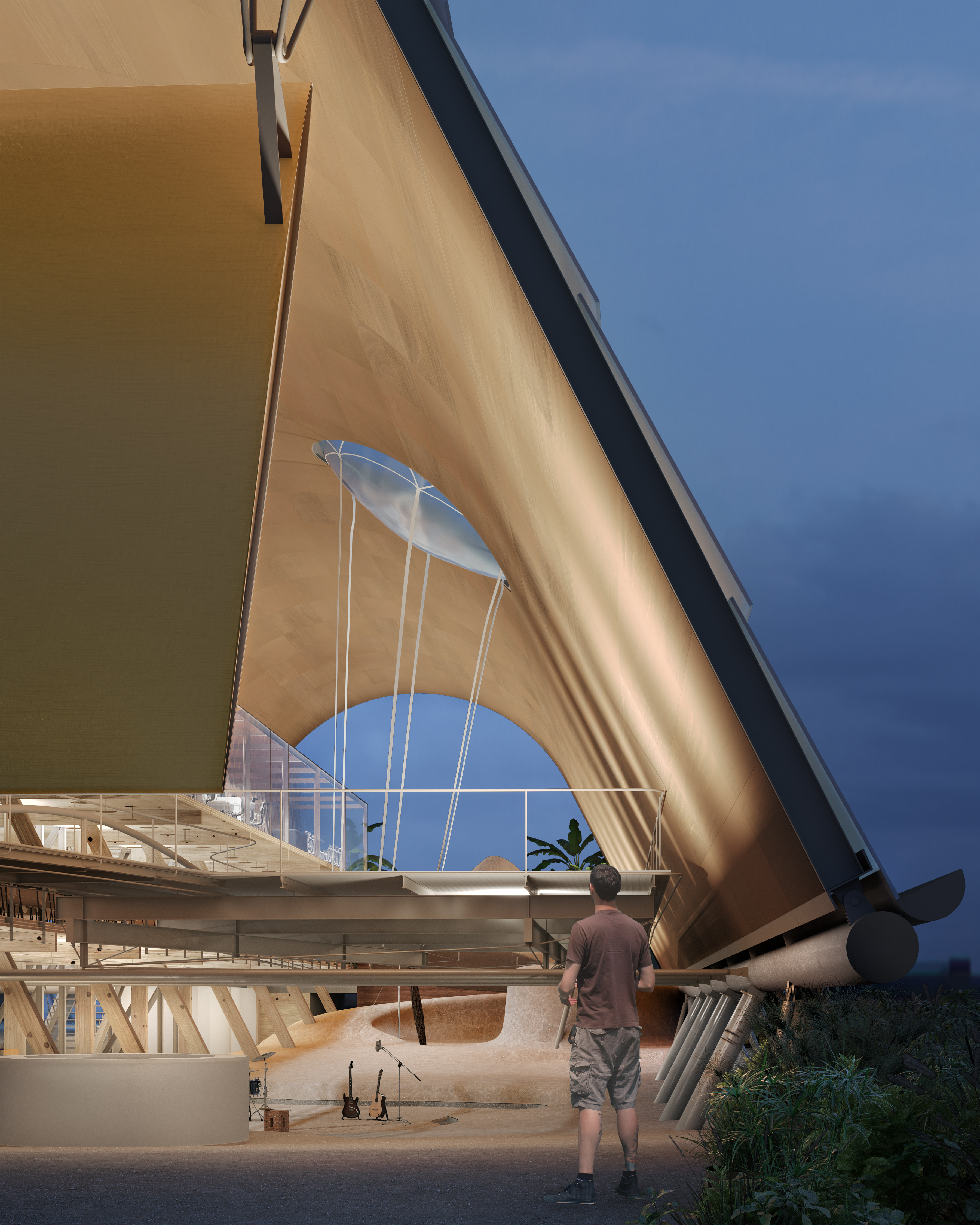

O pé-direito triplo não é inicialmente revelado; há um anteparo que protege a fachada principal em relação às intempéries, ao sol e ao vento: um grande plano dourado de vinilona, marca registrada - por imigrantes japoneses - do transporte rodoviário do Brasil.

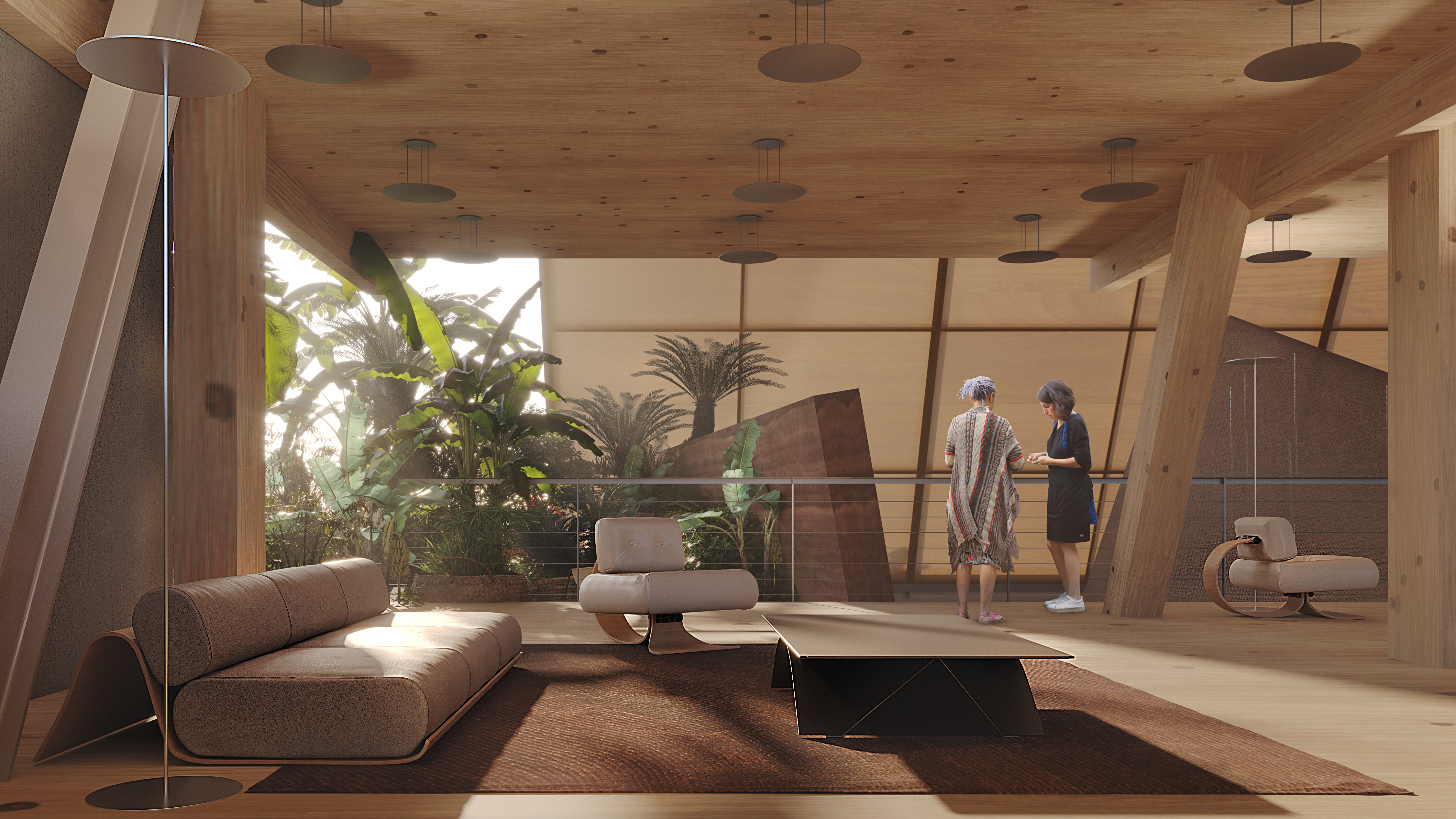

Complementa a grande onda uma barra prismática que abriga a circulação vertical com os programas de apoio, gerando visuais de contemplação das áreas expositivas. A adição dessa barra de características arquitetônicas contemporâneas alude à diplomacia necessária entre culturas, em uma referência ao regionalismo crítico, ao incorporar o que há de mais interessante nas tecnologias dos dias atuais aliadas a inspirações de arquitetura ancestral.

MONTAGEM

A montagem, como livre-associação, se dá em diversos níveis. Ocorre que para a montagem precisa-se de fragmentos e de espaço, que permita o rearranjo da presença. O percurso se estrutura na associação sequencial de elementos, que estabelecem suas relações no movimento da deambulação para deslocamentos psicológicos. O sujeito que adentra a exposição monta e remonta narrativas, na criação de caminhos com o convite para diversos futuros possíveis. Assim, se faz a escritura de um horizonte neste mundo flutuante, em uma investigação das relações corpo-técnica de modo a buscar um vínculo que nos aproxime, mais geográficos do que históricos.

À entrada, somos primeiramente ofuscados pelo plano em amarelo ouro que brilha e cega, censura a apreensão do todo. Uma superfície tão reflexiva, de alta tecnologia, que consegue enxergar o passado tal qual o satélite Webb. Uma mensagem não acessível, mas que seduz, atrai. O dourado da mineração, do ouro roubado, precioso, o material que melhor capta ondas de informação, otimizado para refletir a luz infravermelha de pontos longínquos do Universo. Nossos antigos olhavam para o mesmo céu.

Abaixamos a cabeça em leve reverência e estamos embaixo da jangada, onde junto ao palco da costa braisleira, irrompe ascendente a luz de projetores que traduzem nossos movimentos na imagem de cardumes de peixes, que nadam sob o plano suspenso da jangada, responsivamente conforme nosso movimento. Lançamos mão da arte interativa com sanimação gerada por código e sensor de movimentos, como a sistematização de dados com bases em comportamentos em redes sociais possibilita a coexistência e sistematização consciente de diversas paisagens: paisagem geográfica, paisagem econômica, paisagem onírica, paisagem natural, paisagem artificial, política, social, cultural, étnica, consciente, paisagem inconsciente coletiva.

Empoderamento é saber onde se está no cosmos: é ter critério de orientação no espaço - também o sideral. Novas descobertas com LIDAR na Amazônia apresentam novidades antigas, como a existência de pirâmides escondidas na Floresta. A tecnologia molda o ambiente para coexistência.

O plano atrás da Oca é um achado arqueológico, não necessariamente sustenta nada, exceto nossa consciência associada à matéria. Uma taipa de pilão de Terra Afefé. O cojunto apresenta a nova quantidade de coisas que olhamos, que por sua vez constituem uma nova natureza e uma nova paisagem e aborda criticamente como precisamos ressignificá-las para continuar existindo, para recriamos uma nova natureza e uma nova paisagem mais humana a partir da que recebemos.

Propomos laboratórios de tecnologias vernaculares, com Afefé e os Bichos. Os Bichos são fundamentalmente estruturas instáveis. Eles questionam a certeza física do visitante, cuja forma está a todo momento à beira do colapso. Eles não têm uma forma ideal, nem frente e atrás, mas se desdobram como potenciais multiplicidades, tanto estruturalmente quanto organicamente. Apresentam-se, portanto, como divertidos dilemas.

A Oca, uma mesma cabana ancestral articula estratégias arquitetônicas similares, associadas aos Ephemeral studies de Yuji Harada para a criação de laboratório da aplicação de sistemas tecnológicos associados a uma casa de reza. A forma resulta em pilares flutuantes que sustentam a cobertura tramada em juta e são equipados com pequenas luzes que acendem ao sensor de movimento. A projeção da luz nas pedras e nos materiais agrega sentido pela sua corporalidade que muda o significante.

Constelações efêmeras de luz se formam no espaço ao percurso dos visitantes. Humanos do passo e de hoje olhaavam as estrelas: sejam planetas, sejam pedras. Ao movimento, cria-se uma expografia em que cada um é uma constelação, e nada nos separa das estrelas.

A Oca é íntima, ela adentra a Terra. Nossa mineração e o ensinamento de Chico Rei por manter a orientação, a bússola interna.

Em seu interior, sob a penumbra que o movimento do corpo ilumina - em responsividade luminosa nos pontos de luz sob a extremidade inferior de cada pilar - localiza-se a intersecção de dois discos: a adição subtraída do pilar em cruz de Paulo Mendes da Rocha. Sob as constelações efêmeras, ergem-se os planos de bambu e juta, simbolizando a intersecção das culturas assentadas firmes sobre a Terra.

Solo compactado pulverizado na superfície com quartzo branco japonês, resulta numa superfície de areia branca que reflete a luz do luarç um território vasto demais, indominável pela imaginação como um todo. Da topografia não se retira nem acrescenta terra, apenas se molda, como que com as pontas dos dedos.

Sobre esta geografia, réplicas em tamanho grande dos Bichos (1965) de Lygia Clark repousam e se exibem, dispostos a mudar de forma e personalidade na interação com os visitantes. Bichos fantásticos, instáveis, moldáveis, recebem os visitantes dispostos a com eles dançar.

MOSTRA

Mostrar torna-se impossível sem montar. A ágora pública preenchida por ecos das ideias, que mesmo quando não se concretizam inspiram e se transformam em outras coisas, transportadas ao futuro.

Uma tempestade de tempos, imagens, memórias em que muitas vozes, muitos desejos geram o som que reverbera na vibração da água suspensa, contrapeso na base da jangada reflete luzes e sombras ondulantes no interior da cobertura superior, abobadada.

Poder é conhecimento e a produção de si é a produção de autoconhecimento. Entendemos que as ideias permanecem, na dinâmica moderna de permitir a construção de conversas entre humanos de diversos tempos e lugares.

A jangada como metáfora da humanidade - Flutua sobre ondas sonoras.

A topografia acomoda sinuosos espelhos d’água referenciados nos trabalho de Lina Bo Bardi e Tomie Ohtake. Unida por aquíferos de água subterrânea, a terra do Brasil nutre-se de águas doce e salgada, onde gera diversas preciosidades que vão sendo encontradas.

Espaço de maior permanência, a jangada flutuante propicia espaços de trocas e apresentações culturais tipicamente brasileiras, danças indígenas como o Tangará e o Xondaro e jogos dos povos afro-brasileiros como as rodas de capoeira que mesclam luta, dança e cantos. Envelopando a jangada flutuante, um polímero semi-translúcido é tela horizontal de projeções, onde feixes de luz são cardumes de peixes luminosos.

O uso de materiais inventados, massas disformes, associam-se a borracha e ao detalhe que retorna ao balão.

O balão atmosférico. O sonho, e a chuva a emoção que embala o empreendimento do ir, da Jangada de jangadas. O soft power brasileiro é a cultura, são as ideiais. Por isto, propomos a valorização das nossas ideias, culturas, produção. O indivíduo uma jangada de si mesmo, que se conecta a outras acima das nuvens de Xangô.

Nisto, ele se vê cercado das idéias de todos que, vivas, se conversam entre si. E se transformam em outras coisas novas. Ele se dá conta que são estas ideias e suas relações que definem os rumos da jangada. Ao olhar para trás, de onde veio, reconhece o plano dourado na obra de arte de Maxwell Alexandre e o poder transformador das ideias. A Tempestade do Anjo da Modernidade ainda sopra.

Ao imaginar uma terra sem fronteiras sobre a qual todos os seres, humanos e não humanos, possam caminhar e desfrutar, assim se materializa o pavilhão brasileiro em Osaka. Inspirados no conceito de Yvyrupa da cosmologia indígena Guarani, onde não há cercas ou limites para os percursos, o pavilhão se propõe a trazer a poética do caminhar.

O dispositivo apresenta-se um sítio arqueológico de um corpo futuro. O pavilhão do Brasil estrutura seu percurso em ilhas, constituintes de um arquipélago continental. Diante do diferante, propomos pontes de reconhecimento e amizade, no esforço do aclive e a na instabilidade da jangada que se lança ao encontro.

A lama do início da vida, a lama da mineração. A memória de um pescador brasileiro que narra ao pescador japonês a respeito do Brasil e apresenta seu imaginário como espaço físico, que convida a um estado de devir flâneur, contemporâneo moderno, pós-estruturalista.

Convida a um percurso no qual sucede-se a coexistência de diversos tempos. As vibrações do som, do vento e da terra acompanham as marés do tempo em deslocamentos psicológicos.

Um sonho ancestrofuturista, em que humanos vivam em harmonia com natureza e tecnologia. Um mesmo corpo.

No pavilhão brasileiro, o visitante, ao chegar, se depara com uma grande casa coletiva, uma grande onda que abriga o espaço principal de exposições, um amplo espaço de reuniões como aqueles que estão centralmente localizados nas casas coletivas Yanomami.

O pé-direito triplo não é inicialmente revelado; há um anteparo que protege a fachada principal em relação às intempéries, ao sol e ao vento: um grande plano dourado de vinilona, marca registrada - por imigrantes japoneses - do transporte rodoviário do Brasil.

Complementa a grande onda uma barra prismática que abriga a circulação vertical com os programas de apoio, gerando visuais de contemplação das áreas expositivas. A adição dessa barra de características arquitetônicas contemporâneas alude à diplomacia necessária entre culturas, em uma referência ao regionalismo crítico, ao incorporar o que há de mais interessante nas tecnologias dos dias atuais aliadas a inspirações de arquitetura ancestral.

MONTAGEM

A montagem, como livre-associação, se dá em diversos níveis. Ocorre que para a montagem precisa-se de fragmentos e de espaço, que permita o rearranjo da presença. O percurso se estrutura na associação sequencial de elementos, que estabelecem suas relações no movimento da deambulação para deslocamentos psicológicos. O sujeito que adentra a exposição monta e remonta narrativas, na criação de caminhos com o convite para diversos futuros possíveis. Assim, se faz a escritura de um horizonte neste mundo flutuante, em uma investigação das relações corpo-técnica de modo a buscar um vínculo que nos aproxime, mais geográficos do que históricos.

À entrada, somos primeiramente ofuscados pelo plano em amarelo ouro que brilha e cega, censura a apreensão do todo. Uma superfície tão reflexiva, de alta tecnologia, que consegue enxergar o passado tal qual o satélite Webb. Uma mensagem não acessível, mas que seduz, atrai. O dourado da mineração, do ouro roubado, precioso, o material que melhor capta ondas de informação, otimizado para refletir a luz infravermelha de pontos longínquos do Universo. Nossos antigos olhavam para o mesmo céu.

Abaixamos a cabeça em leve reverência e estamos embaixo da jangada, onde junto ao palco da costa braisleira, irrompe ascendente a luz de projetores que traduzem nossos movimentos na imagem de cardumes de peixes, que nadam sob o plano suspenso da jangada, responsivamente conforme nosso movimento. Lançamos mão da arte interativa com sanimação gerada por código e sensor de movimentos, como a sistematização de dados com bases em comportamentos em redes sociais possibilita a coexistência e sistematização consciente de diversas paisagens: paisagem geográfica, paisagem econômica, paisagem onírica, paisagem natural, paisagem artificial, política, social, cultural, étnica, consciente, paisagem inconsciente coletiva.

Empoderamento é saber onde se está no cosmos: é ter critério de orientação no espaço - também o sideral. Novas descobertas com LIDAR na Amazônia apresentam novidades antigas, como a existência de pirâmides escondidas na Floresta. A tecnologia molda o ambiente para coexistência.

O plano atrás da Oca é um achado arqueológico, não necessariamente sustenta nada, exceto nossa consciência associada à matéria. Uma taipa de pilão de Terra Afefé. O cojunto apresenta a nova quantidade de coisas que olhamos, que por sua vez constituem uma nova natureza e uma nova paisagem e aborda criticamente como precisamos ressignificá-las para continuar existindo, para recriamos uma nova natureza e uma nova paisagem mais humana a partir da que recebemos.

Propomos laboratórios de tecnologias vernaculares, com Afefé e os Bichos. Os Bichos são fundamentalmente estruturas instáveis. Eles questionam a certeza física do visitante, cuja forma está a todo momento à beira do colapso. Eles não têm uma forma ideal, nem frente e atrás, mas se desdobram como potenciais multiplicidades, tanto estruturalmente quanto organicamente. Apresentam-se, portanto, como divertidos dilemas.

A Oca, uma mesma cabana ancestral articula estratégias arquitetônicas similares, associadas aos Ephemeral studies de Yuji Harada para a criação de laboratório da aplicação de sistemas tecnológicos associados a uma casa de reza. A forma resulta em pilares flutuantes que sustentam a cobertura tramada em juta e são equipados com pequenas luzes que acendem ao sensor de movimento. A projeção da luz nas pedras e nos materiais agrega sentido pela sua corporalidade que muda o significante.

Constelações efêmeras de luz se formam no espaço ao percurso dos visitantes. Humanos do passo e de hoje olhaavam as estrelas: sejam planetas, sejam pedras. Ao movimento, cria-se uma expografia em que cada um é uma constelação, e nada nos separa das estrelas.

A Oca é íntima, ela adentra a Terra. Nossa mineração e o ensinamento de Chico Rei por manter a orientação, a bússola interna.

Em seu interior, sob a penumbra que o movimento do corpo ilumina - em responsividade luminosa nos pontos de luz sob a extremidade inferior de cada pilar - localiza-se a intersecção de dois discos: a adição subtraída do pilar em cruz de Paulo Mendes da Rocha. Sob as constelações efêmeras, ergem-se os planos de bambu e juta, simbolizando a intersecção das culturas assentadas firmes sobre a Terra.

Solo compactado pulverizado na superfície com quartzo branco japonês, resulta numa superfície de areia branca que reflete a luz do luarç um território vasto demais, indominável pela imaginação como um todo. Da topografia não se retira nem acrescenta terra, apenas se molda, como que com as pontas dos dedos.

Sobre esta geografia, réplicas em tamanho grande dos Bichos (1965) de Lygia Clark repousam e se exibem, dispostos a mudar de forma e personalidade na interação com os visitantes. Bichos fantásticos, instáveis, moldáveis, recebem os visitantes dispostos a com eles dançar.

MOSTRA

Mostrar torna-se impossível sem montar. A ágora pública preenchida por ecos das ideias, que mesmo quando não se concretizam inspiram e se transformam em outras coisas, transportadas ao futuro.

Uma tempestade de tempos, imagens, memórias em que muitas vozes, muitos desejos geram o som que reverbera na vibração da água suspensa, contrapeso na base da jangada reflete luzes e sombras ondulantes no interior da cobertura superior, abobadada.

Poder é conhecimento e a produção de si é a produção de autoconhecimento. Entendemos que as ideias permanecem, na dinâmica moderna de permitir a construção de conversas entre humanos de diversos tempos e lugares.

A jangada como metáfora da humanidade - Flutua sobre ondas sonoras.

A topografia acomoda sinuosos espelhos d’água referenciados nos trabalho de Lina Bo Bardi e Tomie Ohtake. Unida por aquíferos de água subterrânea, a terra do Brasil nutre-se de águas doce e salgada, onde gera diversas preciosidades que vão sendo encontradas.

Espaço de maior permanência, a jangada flutuante propicia espaços de trocas e apresentações culturais tipicamente brasileiras, danças indígenas como o Tangará e o Xondaro e jogos dos povos afro-brasileiros como as rodas de capoeira que mesclam luta, dança e cantos. Envelopando a jangada flutuante, um polímero semi-translúcido é tela horizontal de projeções, onde feixes de luz são cardumes de peixes luminosos.

O uso de materiais inventados, massas disformes, associam-se a borracha e ao detalhe que retorna ao balão.

O balão atmosférico. O sonho, e a chuva a emoção que embala o empreendimento do ir, da Jangada de jangadas. O soft power brasileiro é a cultura, são as ideiais. Por isto, propomos a valorização das nossas ideias, culturas, produção. O indivíduo uma jangada de si mesmo, que se conecta a outras acima das nuvens de Xangô.

Nisto, ele se vê cercado das idéias de todos que, vivas, se conversam entre si. E se transformam em outras coisas novas. Ele se dá conta que são estas ideias e suas relações que definem os rumos da jangada. Ao olhar para trás, de onde veio, reconhece o plano dourado na obra de arte de Maxwell Alexandre e o poder transformador das ideias. A Tempestade do Anjo da Modernidade ainda sopra.

ARQUITETURA

A cidade de Osaka, para a arquitetura brasileira, associa-se inevitavelmente ao Pavilhão desenhado por Paulo Mendes da Rocha, em 1970. Ícone, fruto do entusiasmo da construção de Brasília, teve seu ímpeto frustrado pela Ditadura Militar no país. Ao atentar para o discurso de PMR associado à expografia de Flávio Motta, nota-se que a arquitetura do Pavilhão propõe, de forma ambígua, traçar paralelos entre a geografia japonesa e uma travessia de empoderamento espacial do povo brasileiro. Uma detida análise do Pavilhão revela que trata-se sobretudo de vencer as barreiras impostas pela geografia que a um só tempo nos isola. O planalto atlântico separa a costa litorânea do interior brasileiro, e daí parte o gesto ingênuo de marcar um lugar que seja ponto de referência para todos os brasileiros, ao qual todos possam pertencer. Gostamos de interpretar que a sua perfuração da topografia com o uso de concreto protendido, debaixo de uma cobertura reticular, nos explica os meios com os quais o arquiteto crê que se possa consolidar esta apropriação territorial, com do uso da técnica para fins humanitários. Para o arquiteto, o desenho da topografia se dá na forma de ondas concêntricas a partir do toque dos pilares ao solo. Semelhantes a ondas de terremoto, ou ondas oceânicas, esta ideia topográfica associa-se à imagem de uma prancha perfurando a arrebentação: vencendo os desafios para chegar ao lugar do encontro, da comunhão. Conjuntamente, a Mostra, projetada por Flávio Motta, tinha como objetivo delinear a progressiva apropriação do território brasileiro por parte de seu povo, de diferentes origens, sob um mesmo céu, com objetivos em comum apesar de suas diferentes bagagens culturais, étnicas e traumáticas.

É interessante que, quando precisamos apresentar quem somos para alguém que não fala nosso idioma, de uma cultura totalmente própria e diferente, nos vemos inclinados a pensar todas as relações que a nossa história possa traçar de encontro com a do outro, e assim intentar traduzir nossas mensagens com o uso de imagens universais. Hoje, num momento de crise humanitária, fragilizados pela recente pandemia, somos impelidos a compreender como chegamos até aqui. Entender o papel de cada agente neste todo que nos constitui. Para tanto, nos reportamos ao filme Rashomon (1950) de Akira Kurosawa, que confronta as muitas verdades de uma mesma situação e chega à impossibilidade de chegar-se a uma única, por tratar-se de uma história constituída de uma tripla verdade. As versões, contadas debaixo do portão ao abrigo da chuva torrencial, remetem na contemporaneidade à memória das histórias contadas pelos povos ancestrais. No Brasil há, atualmente, 220 milhões de pessoas, uma constelação de verdades. Seja na oralidade indígena, seja nas histórias de pescadores, seja nas canções de ninar das amas de leite escravizadas que, ao cantarem, plantaram as sementes de memória que constituem a identidade urbana brasileira. Assim como a chuva torrencial obrigou as personagens do filme a conversarem, podemos traçar um paralelo com a chuva que assolou Macondo em Cem Anos de Solidão (1967), de Gabriel Garcia Marques, que durante 40 anos impediu-os de sair de casa - semelhante ao recente momento de pandemia. Uma vulnerabilidade comum que possibilita a conexão. Como num conto fantástico, tão recorrente na literatura brasileira e latinoamericana, nosso Pavilhão intenta contar a nossa história.

Nunca nossa geração se viu tão frágil. Hoje, o desastre climático que gera catátrofes ambientais e de saúde pública em escala global soma-se às recorrentes instabilidades político-econômicas que nos confrontam com a incerteza sobre os rumos que iremos tomar. Tal imagem traduz-se em uma jangada, formada por destroços, cuja tripulação precisa agir diferentemente da história contada pela Jangada da Medusa (1819) de Géricault que, uma lunação antes de ser salva, começou a se canibalizar em desespero. Nossa travessia, portanto, se dá num espaço onírico de tempestade, de muitos paradoxos associados afim de tornar-se compreensível uma única mensagem.

Nossa jangada perfura uma Grande Onda de Kanagawa (1831), abóboda em estrutura metálica

prestes a engoli-la, que abriga todo o programa expográfico. Por baixo, dá-se a ver às noites o fogo-fátuo marítimo João Galafuz, mito pernambucano que simboliza o presságio de tempestades e naufrágios, cuja forma visível é uma foice azul brilhante de luz que emerge das águas.

Para chegar até a jangada e decidir nossos rumos, antes é preciso realizar uma viagem ao interior de nós mesmos, reconhecermos as muitas histórias que nos formam como arquipélago de brasis, e que, para podermos merecer de forma responsável os recursos com que a natureza nos presenteou, se faz preciso um esforço de ascenção, de superação e conquista da própria montanha, assim como a carpa que nada contra a correnteza para tornar-se dragão. Tal ascenção perpassa um Brasil litorâneo, desconectado de seu interior e de seu continente, e aponta um esforço de reconexão diplomática pela salvaguarda da geografia que nos conecta na Floresta Amazônica. O Brasil deve empoderar-se de seu papel diplomático na América do Sul e no Mundo. Hoje, se faz preciso aprender com a sabedoria indígena, segundo a qual temos uma Floresta que nos tem (Krenak, 2021), estabelecendo uma relação de interdependência e respeito para com a natureza.

O caminho, térreo, constitui-se de uma espécie de lama atemporal que abriga tanto fragmentos do território físico como do território imaginário, e apresenta-se como escultura moldada pelas mãos, com na obra de Isamu Noguchi ou na a série Na Ponta dos Dedos (1970), de Tomie Ohtake. Deste chão, uma paliçada em madeira ergue-se como as raízes aéreas do mangue, que estruturam todo o programa de apoio. Mais afastados do térreo, portanto, estão os espaços de trabalho, com acesso limitado. Restaurante, café e loja integram-se visualmente ao espaço expositivo.

A jangada, elemento central do espaço, flutuante, pode ser soprada por dois ventos: o que nos levou até aqui, a vela dourada da vinilona, tesouro que impulsionou o transporte doméstico; e outro representado pelo balão de ar, uma atmosfera da qual devemos cuidar, e que nos diz que o futuro é ancestral. O caminho de acesso à jangada oferece a entrada na Oca, que propõe um resgate em encontro com a ancestralidade de povos originários brasileiros, e japoneses. A composição formal parte de um paralelismo cultural das cabanas originais ainus e kaingangues, que primeiro construíam a cobertura para depois erguê-la, em um processo coletivo. No percurso, é apenas após reconhecermos nossa ancestralidade que poderemos ter uma visão do todo para acessar a jangada e tomar novas direções.

Paulo Mendes acreditava no território como um continuum, com o qual se deve trabalhar com inteligência e sensibilidade afim de lidar com seus acidentes geográficos. Que a arquitetura deve se constituir de pontes, ao invés de barreiras, cuja expressão técnica era o concreto protendido.

Pensar o projeto do Pavilhão brasileiro para Osaka em 2025 seria impossível sem considerar todo o legado deixado por PMR que, no outro lado do Mundo, encontrou espaço para contar nossa história e, com sua recente morte, prestarmos homenagem ao seu processo de trabalho. Ainda mais, quando percebemos que as questões por ele abordadas são mais latentes que nunca. No entanto, hoje percebemos que nem todas as pontes devem ser de concreto protendido, nem podem ser construídas ao mesmo tempo. É preciso respeitar os tempos de todas as civilizações, para que nossas pontes não se tornem cortes, agressivos. Seu método nos inspira e, neste sítio de aterro recente, no qual o Pavilhão deve se implantar, gostamos de pensar que nosso projeto deva se assemelhar a uma maquete de papel que, como um origami, se estrutura plenamente por suas estratégias formais.

um

ou dois

ou dez

pontos de apoio

boiam onde

pousam

pisam

pesam

pra suster

o resto

de si

mais acima

(Arnaldo Antunes. Et Eu Tu, 2003)

É interessante que, quando precisamos apresentar quem somos para alguém que não fala nosso idioma, de uma cultura totalmente própria e diferente, nos vemos inclinados a pensar todas as relações que a nossa história possa traçar de encontro com a do outro, e assim intentar traduzir nossas mensagens com o uso de imagens universais. Hoje, num momento de crise humanitária, fragilizados pela recente pandemia, somos impelidos a compreender como chegamos até aqui. Entender o papel de cada agente neste todo que nos constitui. Para tanto, nos reportamos ao filme Rashomon (1950) de Akira Kurosawa, que confronta as muitas verdades de uma mesma situação e chega à impossibilidade de chegar-se a uma única, por tratar-se de uma história constituída de uma tripla verdade. As versões, contadas debaixo do portão ao abrigo da chuva torrencial, remetem na contemporaneidade à memória das histórias contadas pelos povos ancestrais. No Brasil há, atualmente, 220 milhões de pessoas, uma constelação de verdades. Seja na oralidade indígena, seja nas histórias de pescadores, seja nas canções de ninar das amas de leite escravizadas que, ao cantarem, plantaram as sementes de memória que constituem a identidade urbana brasileira. Assim como a chuva torrencial obrigou as personagens do filme a conversarem, podemos traçar um paralelo com a chuva que assolou Macondo em Cem Anos de Solidão (1967), de Gabriel Garcia Marques, que durante 40 anos impediu-os de sair de casa - semelhante ao recente momento de pandemia. Uma vulnerabilidade comum que possibilita a conexão. Como num conto fantástico, tão recorrente na literatura brasileira e latinoamericana, nosso Pavilhão intenta contar a nossa história.

Nunca nossa geração se viu tão frágil. Hoje, o desastre climático que gera catátrofes ambientais e de saúde pública em escala global soma-se às recorrentes instabilidades político-econômicas que nos confrontam com a incerteza sobre os rumos que iremos tomar. Tal imagem traduz-se em uma jangada, formada por destroços, cuja tripulação precisa agir diferentemente da história contada pela Jangada da Medusa (1819) de Géricault que, uma lunação antes de ser salva, começou a se canibalizar em desespero. Nossa travessia, portanto, se dá num espaço onírico de tempestade, de muitos paradoxos associados afim de tornar-se compreensível uma única mensagem.

Nossa jangada perfura uma Grande Onda de Kanagawa (1831), abóboda em estrutura metálica

prestes a engoli-la, que abriga todo o programa expográfico. Por baixo, dá-se a ver às noites o fogo-fátuo marítimo João Galafuz, mito pernambucano que simboliza o presságio de tempestades e naufrágios, cuja forma visível é uma foice azul brilhante de luz que emerge das águas.

Para chegar até a jangada e decidir nossos rumos, antes é preciso realizar uma viagem ao interior de nós mesmos, reconhecermos as muitas histórias que nos formam como arquipélago de brasis, e que, para podermos merecer de forma responsável os recursos com que a natureza nos presenteou, se faz preciso um esforço de ascenção, de superação e conquista da própria montanha, assim como a carpa que nada contra a correnteza para tornar-se dragão. Tal ascenção perpassa um Brasil litorâneo, desconectado de seu interior e de seu continente, e aponta um esforço de reconexão diplomática pela salvaguarda da geografia que nos conecta na Floresta Amazônica. O Brasil deve empoderar-se de seu papel diplomático na América do Sul e no Mundo. Hoje, se faz preciso aprender com a sabedoria indígena, segundo a qual temos uma Floresta que nos tem (Krenak, 2021), estabelecendo uma relação de interdependência e respeito para com a natureza.

O caminho, térreo, constitui-se de uma espécie de lama atemporal que abriga tanto fragmentos do território físico como do território imaginário, e apresenta-se como escultura moldada pelas mãos, com na obra de Isamu Noguchi ou na a série Na Ponta dos Dedos (1970), de Tomie Ohtake. Deste chão, uma paliçada em madeira ergue-se como as raízes aéreas do mangue, que estruturam todo o programa de apoio. Mais afastados do térreo, portanto, estão os espaços de trabalho, com acesso limitado. Restaurante, café e loja integram-se visualmente ao espaço expositivo.

A jangada, elemento central do espaço, flutuante, pode ser soprada por dois ventos: o que nos levou até aqui, a vela dourada da vinilona, tesouro que impulsionou o transporte doméstico; e outro representado pelo balão de ar, uma atmosfera da qual devemos cuidar, e que nos diz que o futuro é ancestral. O caminho de acesso à jangada oferece a entrada na Oca, que propõe um resgate em encontro com a ancestralidade de povos originários brasileiros, e japoneses. A composição formal parte de um paralelismo cultural das cabanas originais ainus e kaingangues, que primeiro construíam a cobertura para depois erguê-la, em um processo coletivo. No percurso, é apenas após reconhecermos nossa ancestralidade que poderemos ter uma visão do todo para acessar a jangada e tomar novas direções.

Paulo Mendes acreditava no território como um continuum, com o qual se deve trabalhar com inteligência e sensibilidade afim de lidar com seus acidentes geográficos. Que a arquitetura deve se constituir de pontes, ao invés de barreiras, cuja expressão técnica era o concreto protendido.

Pensar o projeto do Pavilhão brasileiro para Osaka em 2025 seria impossível sem considerar todo o legado deixado por PMR que, no outro lado do Mundo, encontrou espaço para contar nossa história e, com sua recente morte, prestarmos homenagem ao seu processo de trabalho. Ainda mais, quando percebemos que as questões por ele abordadas são mais latentes que nunca. No entanto, hoje percebemos que nem todas as pontes devem ser de concreto protendido, nem podem ser construídas ao mesmo tempo. É preciso respeitar os tempos de todas as civilizações, para que nossas pontes não se tornem cortes, agressivos. Seu método nos inspira e, neste sítio de aterro recente, no qual o Pavilhão deve se implantar, gostamos de pensar que nosso projeto deva se assemelhar a uma maquete de papel que, como um origami, se estrutura plenamente por suas estratégias formais.

um

ou dois

ou dez

pontos de apoio

boiam onde

pousam

pisam

pesam

pra suster

o resto

de si

mais acima

(Arnaldo Antunes. Et Eu Tu, 2003)

︎ Créditos

Arquitetura Arq. Gabriel Johansson Azeredo, Arq. Pedro Leggerini, Arq. Ruti Conrad, Arq. Livia Koeche e Equipe ALTA Arquitetura

Projeto de mobiliário Arq. Gabriel Johansson Azeredo

Conceito curatorial Arq. Livia Koeche, Arq. Pedro Leggerini, Arq. Juliana Lang Pádua Imagens ALTA Arquitetura

Projeto de mobiliário Arq. Gabriel Johansson Azeredo

Conceito curatorial Arq. Livia Koeche, Arq. Pedro Leggerini, Arq. Juliana Lang Pádua Imagens ALTA Arquitetura

Porto Alegre, Brasil.